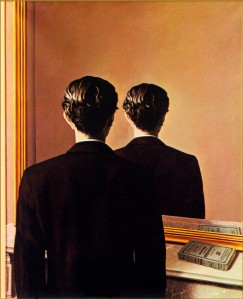

R. Magritte “La Reproduction interdite”

Il trafiletto era sul giornale della sera. In fondo alla pagina delle notizie locali: “Scrittore cerca segretaria tuttofare, ottimo stipendio. Si richiede polidattilia mano destra”. Se non è uno scherzo, questo è il lavoro ideale per me, pensai, mentre guardavo il mio sesto dito, minuscolo, all’ombra del mignolo.

Ripiegai il giornale e lo infilai nella borsa, l’indirizzo era quello giusto. Ero un po’ accaldata quando bussai alla porta del signor Donorio, Teodorico Donorio, scrittore. Sentivo il sudore bagnarmi la camicetta dietro la schiena.

La porta era socchiusa e cedette subito alla mia spinta. L’interno era immerso in una semi-oscurità. Con cautela avanzai nella stanza, tende pesanti oscuravano le finestre, al centro un grande tavolo ingombro di libri. Sopra il caminetto, un drappo di stoffa copriva una parte della parete.

La poca luce proveniva da una lampada posta in un angolo dove qualcuno era seduto di spalle in una poltrona. Mentre mi avvicinavo a quel punto, mi presentai:

“Sono qui, per il posto di lavoro, Adele, Adele Baldassini, è lei lo scrittore Donorio?

Mi morsi un labbro, perchè ero così impulsiva? L’uomo non aveva ancora aperto bocca, nemmeno si era mosso dalla sua posizione, continuava a mostrarmi le spalle. Davvero molto educato.

“…Sì”, tagliò corto l’uomo, come se quella risposta fosse la parte finale di un lungo discorso.

“Resti dietro di me e mi mostri la sua mano destra”.

Spostai lentamente la manica della camicetta, e sporsi la mano al di sopra della sua spalla, nell’unico alone di luce della stanza. Trattenni il respiro.

La mia mano rimase sospesa ancora per qualche minuto, bianca, il polso nudo. La sfiorò con la sua, guantata. Quella strana mania per le dita mi inquietava.

“La sua mano è perfetta per questo lavoro” e lo disse con un certo compiacimento, “lei scriverà ciò che le detterò, quattro ore la mattina. Cinque giorni a settimana. Un capitolo al giorno. Riceverà lo stipendio anticipato. Cominciamo domani”.

Era tutto, telegrafico. Nessun’altra spiegazione. Nessun’altra richiesta o competenza, solo trascrivere a mano le sue parole.

Potevo ritenermi soddisfatta. Avevo un lavoro. Non male per una novellina.

Arrivai la mattina presto, in silenzio mi tolsi il soprabito e il cappellino, lisciai la gonna e mi sedetti ben dritta a un lato del grande tavolo, dove trovai un blocco di carta e una fila di matite tutte perfettamente temperate. Alla luce di una piccola abat-jour, attesi che Donorio iniziasse a dettare.

Era di nuovo seduto di spalle nella sua poltrona di vellutino. Potevo vedere la sua nuca, i capelli castani ben curati, la camicia bianca dal collo rigido, la sua giacca nera.

“Capitolo primo”

La sua voce era profonda e mi distolse dai miei pensieri, presi subito la prima matita e iniziai a scrivere. Per tutta la sessione di lavoro, l’uomo-nuca non si voltò mai.

I giorni trascorrevano tutti nello stesso modo, Donorio dettava nascosto nella poltrona, io scrivevo con cura. Non si mostrava mai. Potevo decifrare sfumature del suo carattere dal tono della voce, una scioltezza di parola che prendeva ora d’aspro, ora di una dolcezza malinconica. Nel fluire narrativo, a volte iniziava digressioni profonde o parlava di luoghi lontani. Allora mi chiedeva di fermarmi, appoggiare la matita e ascoltare, come se dovesse raccogliere le idee.

Passò così la prima settimana e senza quasi accorgermene mi lasciai sedurre dalle atmosfere deI romanzo. Così, rileggendo il testo ad alta voce, capitava che un personaggio prendesse consistenza nella stanza:

“… da mocciosi ci scrutavamo, io e Teodoro. Sputavamo nelle pozzanghere cercando nei nostri volti differenze che non c’erano. I nostri occhi si riflettevano come in uno specchio. Identici e neri. Se non fosse stato per quelle sue dita, per quel moncone penzoloni in sovrappiù, lasciato solo a lui dal chirurgo che ci separò, saremmo stati perfettamente uguali. Dall’adolescenza uscimmo insieme, diventammo uomini dopo avere letto quel libro infernale che era Gordon Prym e facemmo un patto diabolico, ci scambiammo l’identità, guardandoci davanti a uno specchio…”

La matita era scivolata in terra, mi piegai per raccoglierla e quando mi alzai, Teodoro se ne stava seduto sul tavolo a gambe incrociate, la giacca nera, uno sguardo di carbone, la mascella insolente e il sesto dito, rattrappito nella mano modellata sulla mia. Come fosse sgusciato fuori dalle pagine non lo so. Ripresi a scrivere per non perdere il ritmo, mi lusingava che la mia mano si fosse in qualche modo infilata nel libro.

Petulante, il personaggio non mollava.

“Bella, digli di non farmi mani da ragazza, non andare troppo per il sottile”. La sua voce di carta si mescolava al fruscio della grafite sul foglio.

Cercavo dettagli, sfumature, mentre scrivevo sotto dettatura, qualsiasi cosa che, dietro la maschera dei personaggi, lasciasse intuire il vissuto dell’autore. Guardavo l’uomo-nuca e la mia immaginazione andava a briglia sciolta.

“Bella, pensi troppo”

Era ancora lì, Teodoro.

“Sono Adele, precisiamo, ti trovo un personaggio invadente, non puoi appiccicarti così ai miei pensieri. E poi, vestirsi come l’autore, ha un senso?”

“Nessun senso, se non fossi vestito dalle tue ossessioni”

Per farlo tacere, chiusi il blocco di carta.

“Perché non mostra mai il suo volto?” Gli chiesi a bruciapelo, una mattina, sorpresa della mia audacia. Donorio interruppe bruscamente la dettatura, magari se la aspettava, quella domanda. Tacque a lungo in un silenzio imbarazzante, durante il quale fu difficile tenere a bada Teodoro, che entrava e usciva dal romanzo, digrignava i denti infastidito per essere rimasto appeso a metà delle sue azioni.

“Adele, si alzi”. Donorio emerse dalla sua reticenza.

“In queste settimane ho apprezzato la sua presenza, ha tolto un po’ di muffa alla mia scrittura, sopportato le mie fissazioni”.

Forse si era accorto dei miei piccoli interventi sul testo, il guinzaglio che a volte mettevo a Teodoro. Arrossii nella penombra, forse immaginava i miei giochetti mentali su di lui.

Mi alzai.

“Tiri giù il drappo da sopra il caminetto” mi pregò.

Guardai il quadro che apparve da sotto la stoffa. Piegai un po’ la testa per mettere a fuoco, nella scarsa luce della stanza, due figure in prospettiva. Due uomini-nuca.

“E’ il dipinto della mia irriproducibilità, Adele.”

Lo specchio dipinto non restituiva lo sguardo, solo teste inaspettatamente girate, mentre un libro in basso si adeguava al riflesso. Il contrasto poteva dare disorientamento, uno scossone visivo. Ma io cominciavo ad avere una certa esperienza di teste voltate.

“Il mio ritratto, Adele”.

Dovevo smettere di guardare il punctum maligno di Gordon Prym, quel libro riflesso mi attirava come una calamita. Eppure non era un libro, era l’immagine di un libro, potevo ignorarlo e il quadro avrebbe assunto nuovi significati. Non sarebbe stato soltanto lo specchio dipinto che sembrava, un falso specchio su uno sfondo vuoto, perfidamente selettivo da rompere le regole dell’abitudine e mostrare un lato insolito della realtà.

Meglio spostare l’attenzione, sì, allora il quadro, sarebbe stato solo il dipinto di un eccentrico gentiluomo che guardava il proprio ritratto di spalle.

Sentii Donorio che respirava dietro di me. Non osavo voltarmi. Forse un vero specchio poteva mettere una zeppa al meccanismo, mostrare altro, qualcosa che sembrava sfuggire. Potevo tentare. Feci scivolare le mie dita nella tasca della gonna dove tenevo uno specchio per le mie piccole vanità. Fu allora che il mio sesto dito, maldestro, s’incastrò nella stoffa, e lo specchio scivolò, schiantandosi rumorosamente in terra. Guardai nei frammenti dello specchio, schegge disordinate sul pavimento, ma apparve soltanto, insolente, il volto di Teodoro.

Scritto da Dayla Venturi

Il racconto è liberamente ispirato al dipinto La Reproduction interdite di R. Magritte

Foto dal web